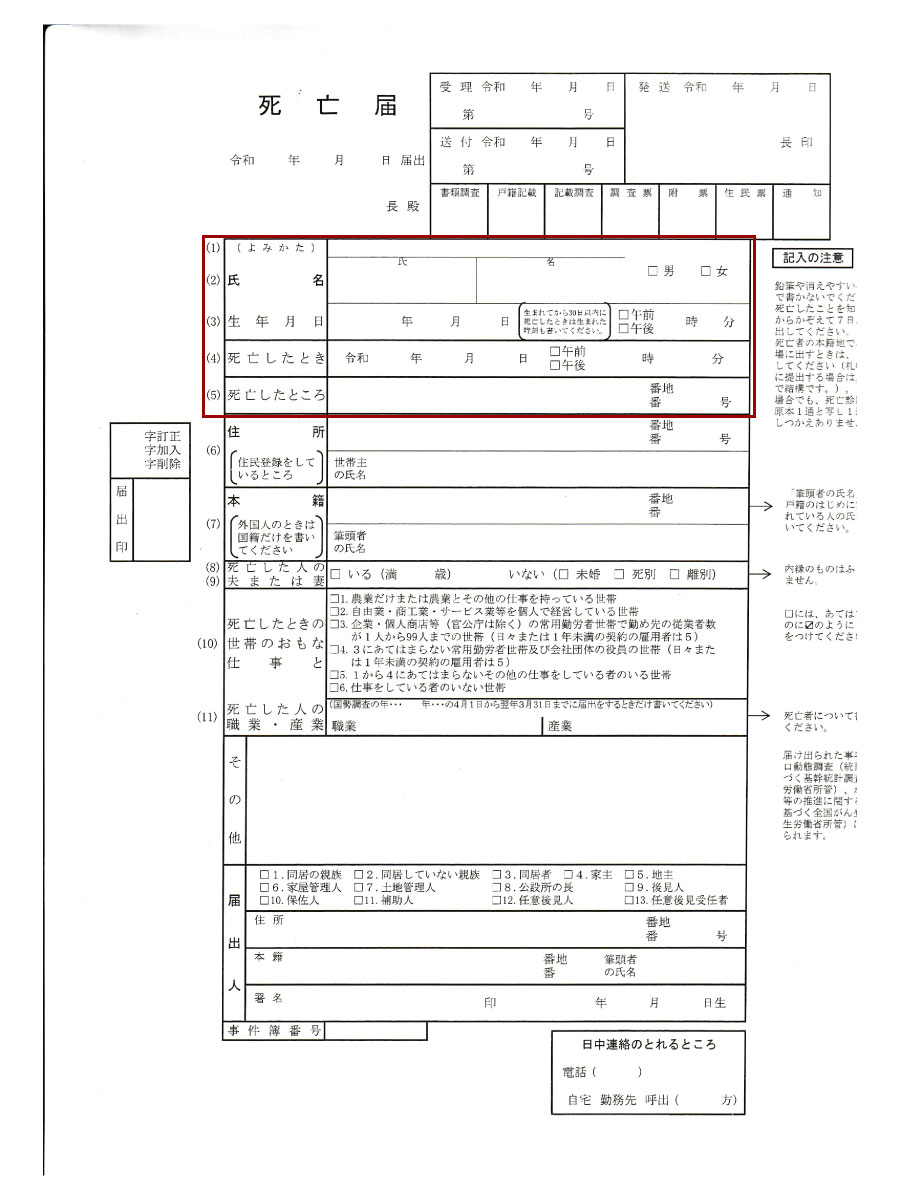

死亡届の書き方

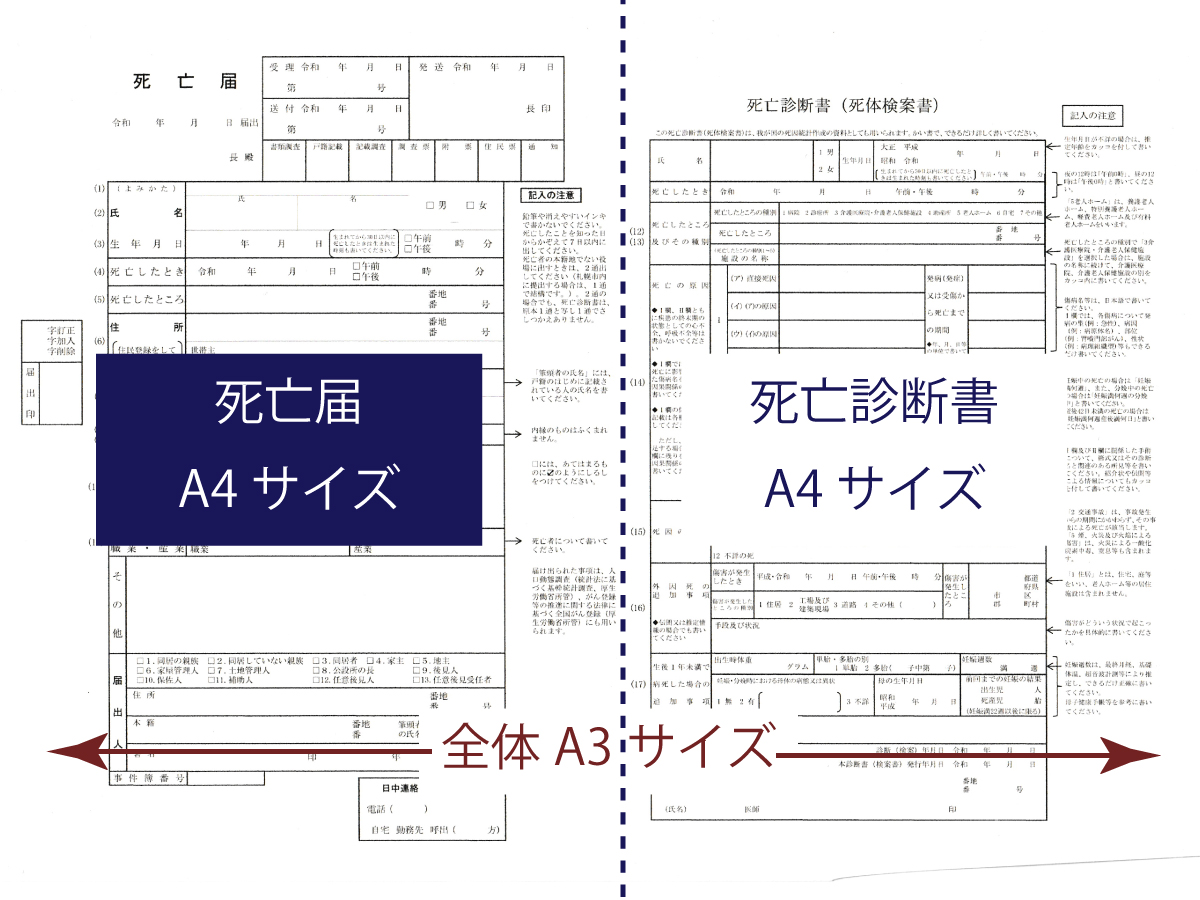

死亡届のサイズと概要

一般的な死亡届はA4用紙2枚分のA3サイズで発行されます。

左側が死亡届、右側が死亡診断書(または死体検案書)という構造になっています。

右側の死亡診断書については発行する医療機関が記載するので、みなさまは何も書く必要はありません。

というか何か書いたらいけません!

したがって今回は左側の死亡届の書き方について解説します。

医療機関によっては右側の死亡診断書のみが発行されるケースもありますが、その場合は葬儀社や役所にて死亡届を入手し、死亡届の右側に死亡診断書の原本を糊で貼って提出すれば問題ありません。

死亡届の書き方(故人様編)

それでは死亡届の書き方を上から順に解説します。

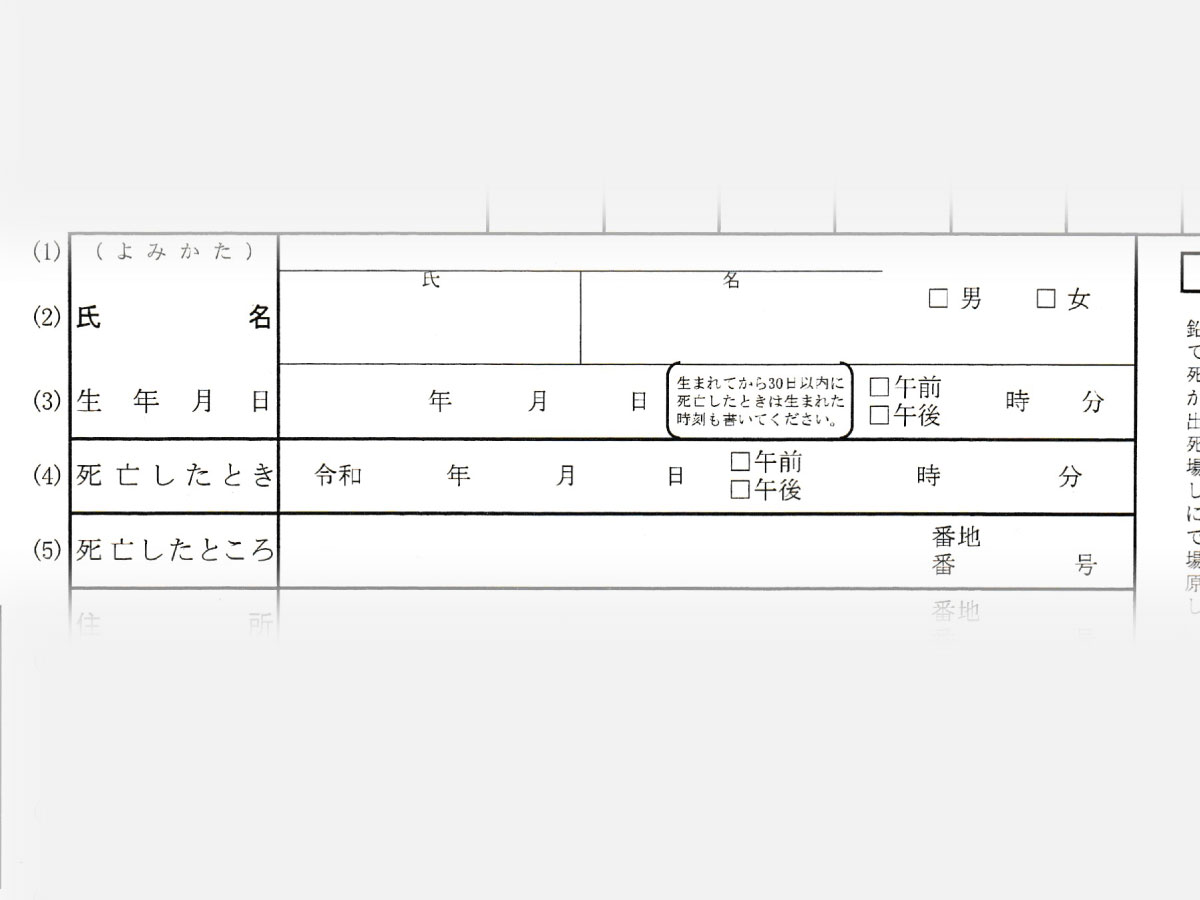

故人様の基本情報

まずは氏名・生年月日・死亡した日時など故人様の基本情報を記載します。

右側の死亡診断書に誤りがないか確認しながら間違いのないよう記載します。

死亡したところ

死亡したところは病院や施設、自宅など右側の死亡診断書に記載されている通りに書き写します。

なおここには住所を記載するので、○○病院とか有料老人ホーム○○館のような施設の名称を書いてはいけません。

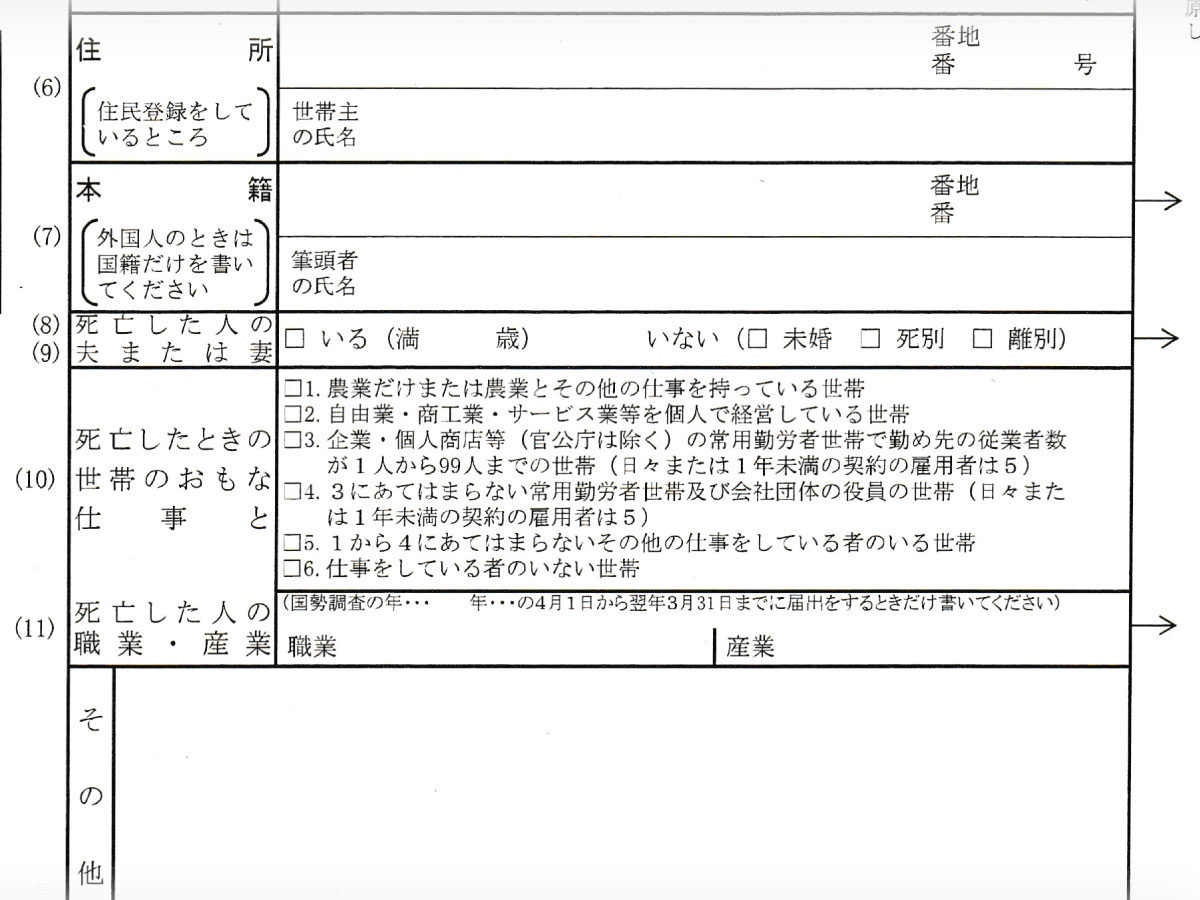

故人様の住所

つづいて故人様の住所を記載します。

この住所は住民登録のある住所を記載し、一時的に居所にしているところなどは書きません。

もともとご自宅を住民登録にしていたけど、介護の関係で介護施設に住民票を移したという方も多くいらっしゃいます。

その場合はご自宅ではなく介護施設の住所を記載します。

また住民登録は自宅のままだけど、郵便物だけ介護施設に転送しているという場合は、介護施設ではなく住民登録のあるご自宅の住所を記載します。

故人様の本籍

つづいて故人様の本籍を記載します。

ご遺族様がご本人の本籍地を覚えておられれば問題ありませんが、いくら血が繋がっているといってもしっかり覚えている方は少ないですよね。

昔は運転免許証に本籍地の記載がありましたが、現在はICチップに入っているので目視で確認が出来ません。

故人様の本籍地が分からない場合は空欄にするか現住所を仮で書いておくか、分かる範囲まで書くのか…詳細は役所や葬儀社の担当者へご確認ください。

ちなみに故人様の本籍地が分からないor間違っていても火葬許可証は問題なく発行されますからご安心ください。

死亡した人の夫または妻

こちらは現在の状況のいずれか1つにチェックします。

籍が入った状態で配偶者が存命の場合は□いるにチェック(✓)を入れて満年齢を記入します。

故人様に配偶者がいない場合は□未婚・□死別・□離別のいずれかを選んでチェック(✓)を入れます。

配偶者と籍が入ったまま死別した場合は□死別となりますが、配偶者と離婚した後に死別した場合は□離別となります。

事実婚や同棲などパートナーはいるけれど籍が入っていない場合は□未婚にチェックします。

死亡した時の世帯のおもな仕事と死亡した人の職業・産業

この欄は国勢調査に使用される任意記載欄です。

当てはまるものにチェック(✓)を入れますが、分からない場合は空欄のままでも問題ありません。

その他

この欄はよほどのことがなければ記入することはありません。

通常は空欄で提出します。

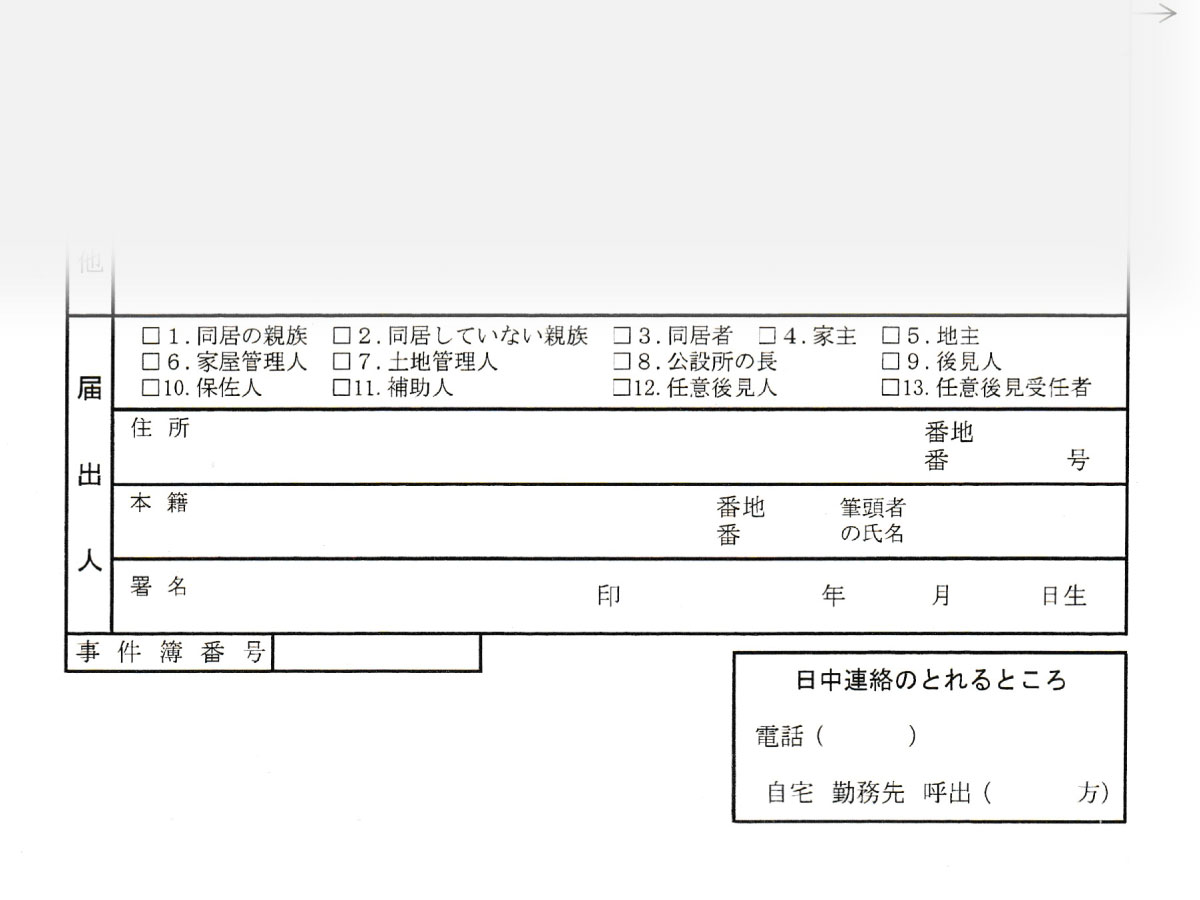

死亡届の書き方(届出人編)

上から故人様の情報を書き終わったら、最後は下部の届出人の欄の記入を行います。

届出人になれる方は法律で決まっていますので、記入しようとする方が死亡届が出せるかどうかをあらかじめ確認してください。

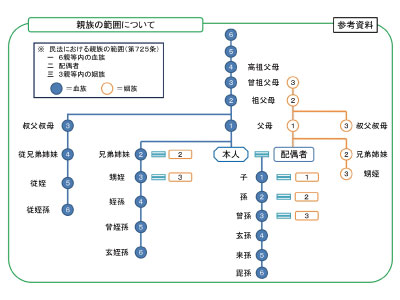

届出人になれる方

届出人の属性

まずは"同居している親族"や"同居者"など届出人の属性にチェックを入れます。

届出人の住所・本籍

こちらも故人様の時と同様、住民登録している住所および届出人本人の本籍地を記載します。

届出人の署名・生年月日・連絡先

届出人の署名・生年月日・連絡先は誤りのないよう本人の情報を記入します。

故人様と届出人の続柄

故人様から見て届出人がどういう続柄なのか記入します。

娘であれば子(次女)とか甥であれば兄の子など出来るだけ詳しく書いておけば心配ありません。

死亡届のコピーについて

死亡届および死亡診断書(死体検案書)の原本は役所に出してしまいますので、ご遺族様の手元には残りません。

ただ生命保険の請求や携帯電話の解約など、死後の手続きには死亡診断書のコピーが必要です。

ここでのコピーは死亡診断書または死体検案書のコピーであって、死亡届のコピーではありません。

死亡届は単なる届出書であり、公的な証明書類にはなりませんので、お気を付けください。

通常は担当の葬儀社が死亡診断書または死体検案書のコピーを取ってくれるはずなので、任せておいて大丈夫です。

最近では死亡診断書または死体検案書をスマホでスキャンしておく方も多くいらっしゃいます。

便利ですね!

死亡届を出せるところ

死亡届を出せる役所は法律で決まっており、下記の3か所のみです。

役所ならどこでもいいわけではありませんから、あらかじめ確認しておきましょう。

死亡届の提出期限

つづいて死亡届の提出期限です。

死亡届の提出期限は「死亡を知った日から7日以内」です。

「死亡から7日以内」とはニュアンスが少し違いますね。

よくある例としては孤独死や自殺などで誰にも知らずに亡くなっていた場合、ご遺体の発見が7日以上掛かることが多くあります。

このような時に「死亡から7日以内」に死亡届を提出するなど不可能です。

ということで「死亡を知った日から7日以内」と少し回りくどい表現になっているわけです。

上記の例の孤独死や自殺などでのご遺体が発見された場合は、管轄の警察署から死亡の旨の連絡が来ますので、警察署から連絡が来て7日以内に死亡届を出せばよいということになります。

死亡届を出せる人

死亡届の提出先、提出期限が分かったところで、次は「誰が届出人になれるか」ということです。

冒頭にも書いたように、実際に役所へ提出するのは葬儀社の担当者になると思いますが、死亡届の一番最後に"届出人"を記載する欄がありますから、届出人になれる人についても解説しておきます。

死亡届を葬儀社が提出する理由

最後になりますが、死亡届を役所へ直接提出するのが依頼した葬儀社の担当者である理由も書いておきます。

葬儀社の担当者が病院や介護施設、警察署へご遺体のお迎えに行った際に「死亡診断書(または死体検案書)をお預かりしますね、書類手続きはすべて私に任せてくださいね」といった展開になると思います。

もちろんご遺族さんが深い悲しみの中にいるときに面倒なことをさせたくないというサービス精神が理由でもあるんですが、もう1つの理由は死亡届と火葬許可証がつながっていることです。

ご遺体を火葬するためには火葬許可証が必要ですが、この火葬許可証は死亡届を出さないと発行してもらえません。

さらに地域によっては火葬予約も同時に済ませなくてはいけない地域も結構多くあります。

つまり死亡届→火葬予約→火葬許可証という流れが全部つながっているわけです。

もしも葬儀社ではなくご遺族にやってもらった場合に上記の1つでも抜けていると予定通り火葬が出来ないことになります。

というわけで死亡届を葬儀社が提出する理由としては、お客様に面倒なことをさせたくないという心遣いと万が一何か抜けがあって予定通り火葬が出来ないことを避けるための2つだったんですね。

プロに任せられることは任せて、ご遺族さまは大切な方とのお別れに集中して頂いて良いと思います。