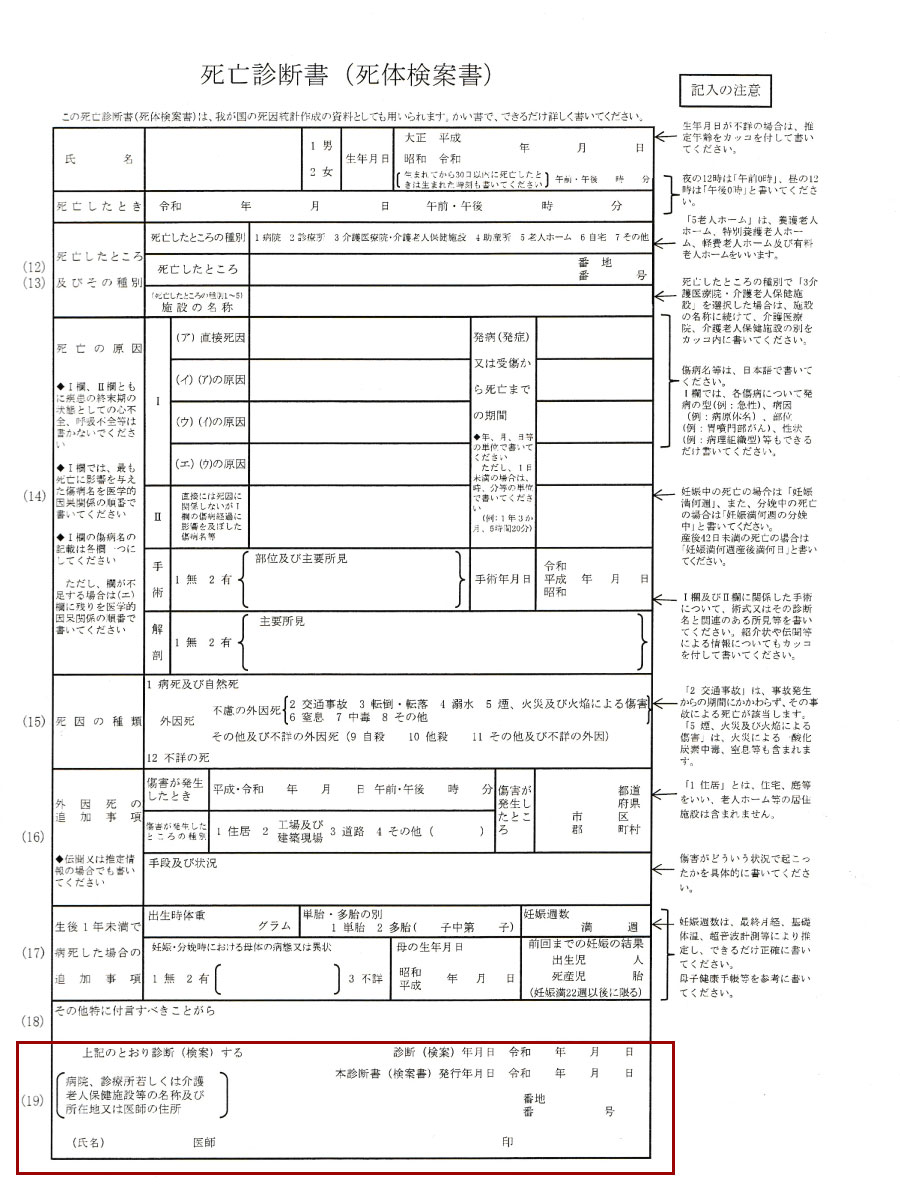

死亡診断書と死体検案書の違い

死亡診断書と死体検案書は同じ

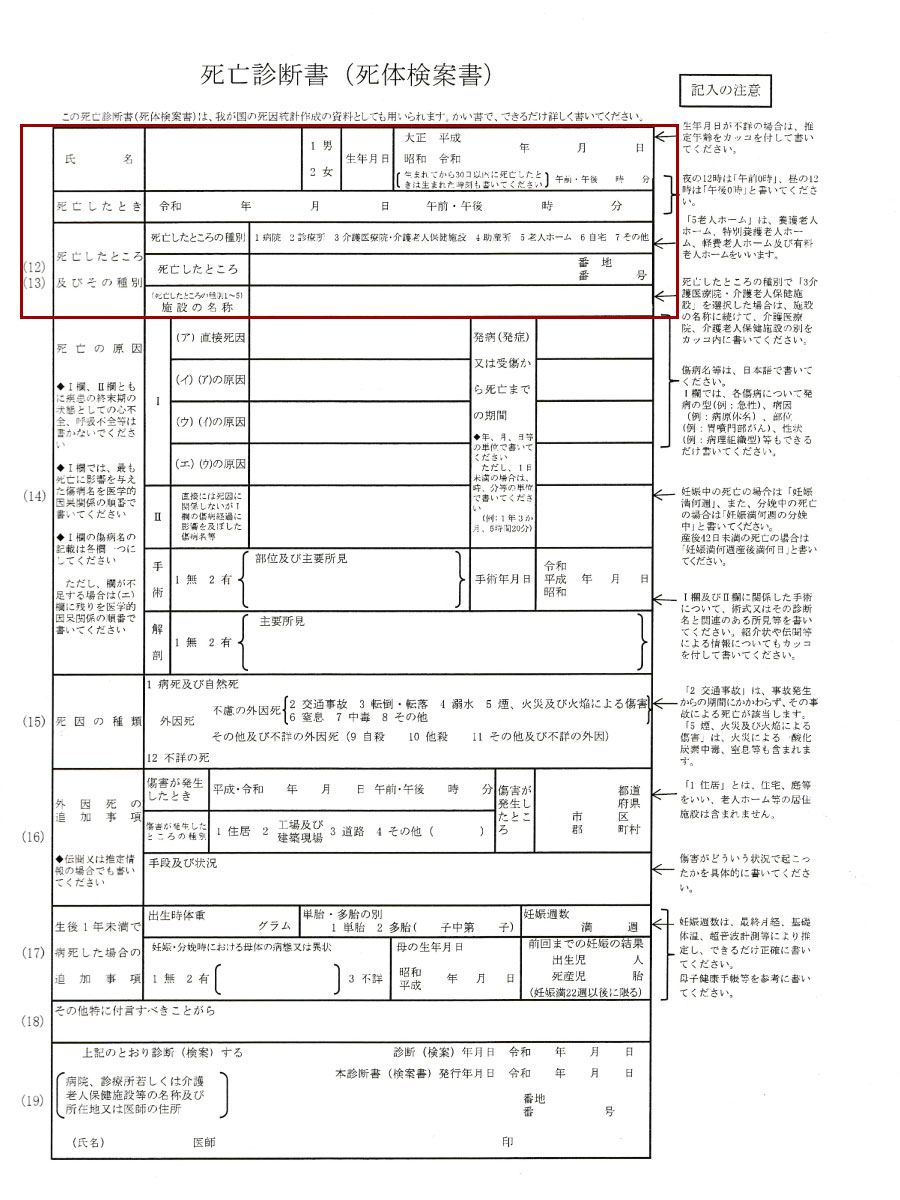

病院や施設、警察などから死亡届を受け取ると、右側半分は医療機関が記入された状態になっており、この部分を死亡診断書または死体検案書といいます。

つまり死亡診断書と死体検案書は同じ紙で様式も同じなのです。

見た目上の唯一の違いは死亡診断書または死体検案書のどちらかに取り消し線が引かれていることくらいです。

では何が違う?

では死亡診断書と死体検案書は同じならばなぜ2つの用語が並んでいるのかという話になりますが、これはその方の死亡をどう確認したかで発行するものが死亡診断書か死体検案書なのか決まります。

両者の違いを簡単にご紹介します。

死亡診断書が発行される場合

まず死亡診断書ですが、病気やケガなど死に至った原因がはっきりしていて亡くなっている場合、診療していたお医者さんが発行します。

「おばあちゃんがガンで亡くなっちゃった」とか「お父さんが肺炎で亡くなっちゃった」などのような場合はその方を診察していたお医者さんから死亡診断書が発行されます。

死体検案書が発行される場合

それでは死体検案書の場合ですが、上記以外の場合に発行されます。

具体的には殺人や虐待など事件性の疑いがあるご遺体、自殺や孤独死など亡くなった時期や死因がはっきりしない場合です。

ちなみに孤独死の状態でご遺体が発見されても、もともとお医者さんに診察を受けていて、その疾病が原因で亡くなっていることが認められる場合は、死体検案書ではなく死亡診断書が発行されます。

つまりお医者さんの診療管理下にあるご遺体ならば死体検案書ではなく死亡診断書が発行されるというわけです。

死亡診断書(死体検案書)の中身

死亡診断書または死体検案書を受け取った後に何か書いたり消したりしたら絶対にダメです。

もしも医師でもない人が勝手に追記や削除をしてしまうと、役所が受理してくれませんので、もしも明らかな誤りや気になることがあれば発行した医療機関へすぐに相談してみましょう。

さてここからは死亡診断書(死体検案書)の中身について簡単にご紹介します。

何がどこに書いてあり、どこをチェックすればいいのかが分かれば十分です。

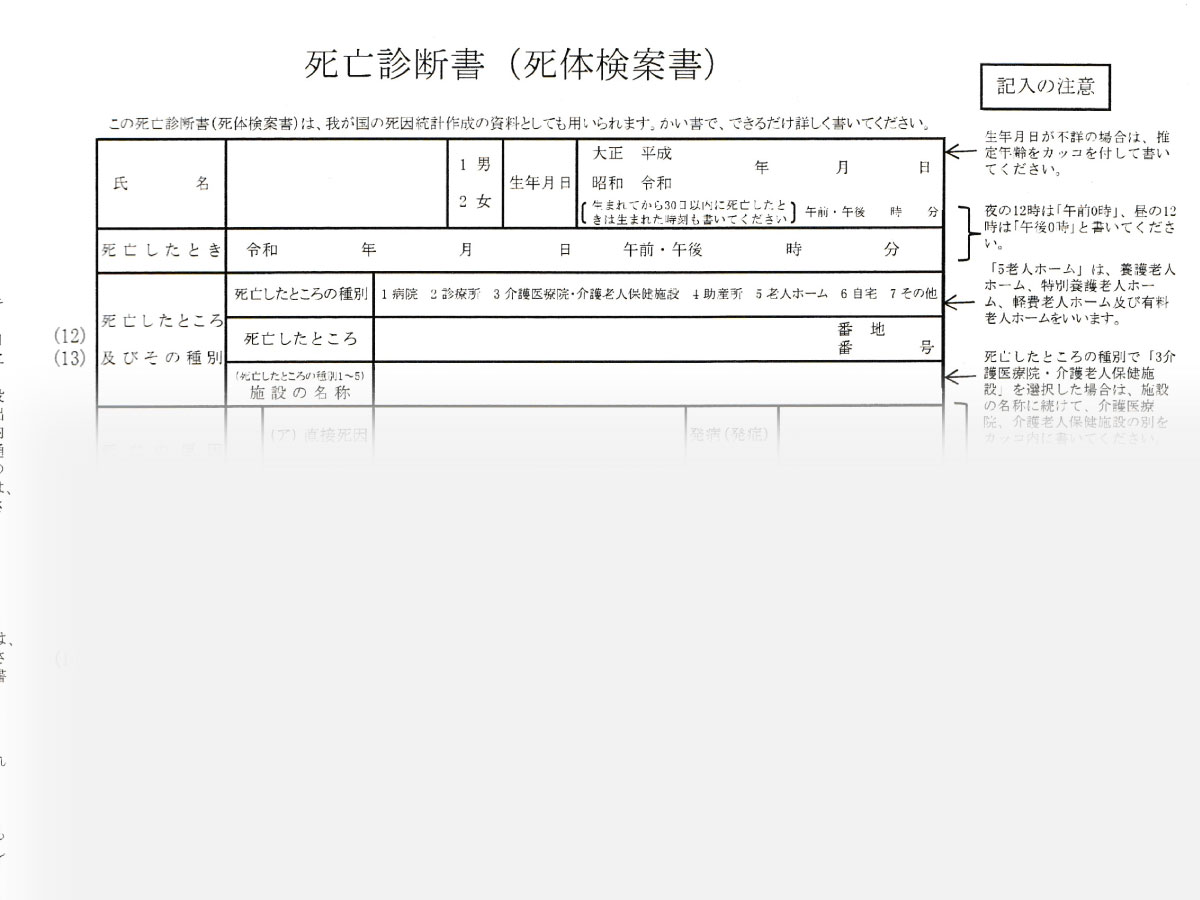

死亡の概要

死亡診断書(死体検案書)の上部はわざわざ説明するまでもなく、故人様の情報や死亡時間・死亡した場所が記載されています。

記載情報に誤りがないか確認しておきましょう。

ちなみに「病院」とは、20人以上の患者を入院させるための施設があるところ

「診療所」とは患者を入院させるための施設がないまたは19人以下の患者を入院させるための施設があるところをいいます。

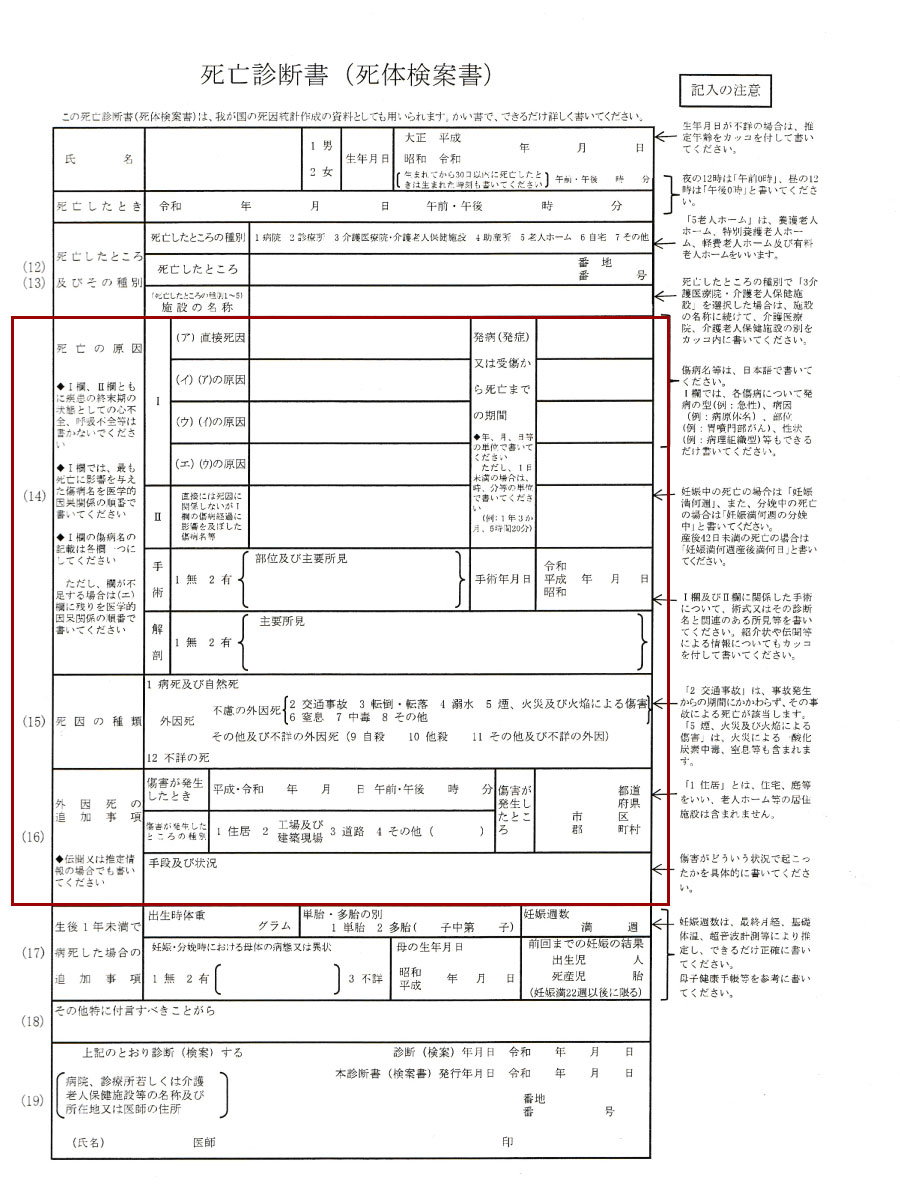

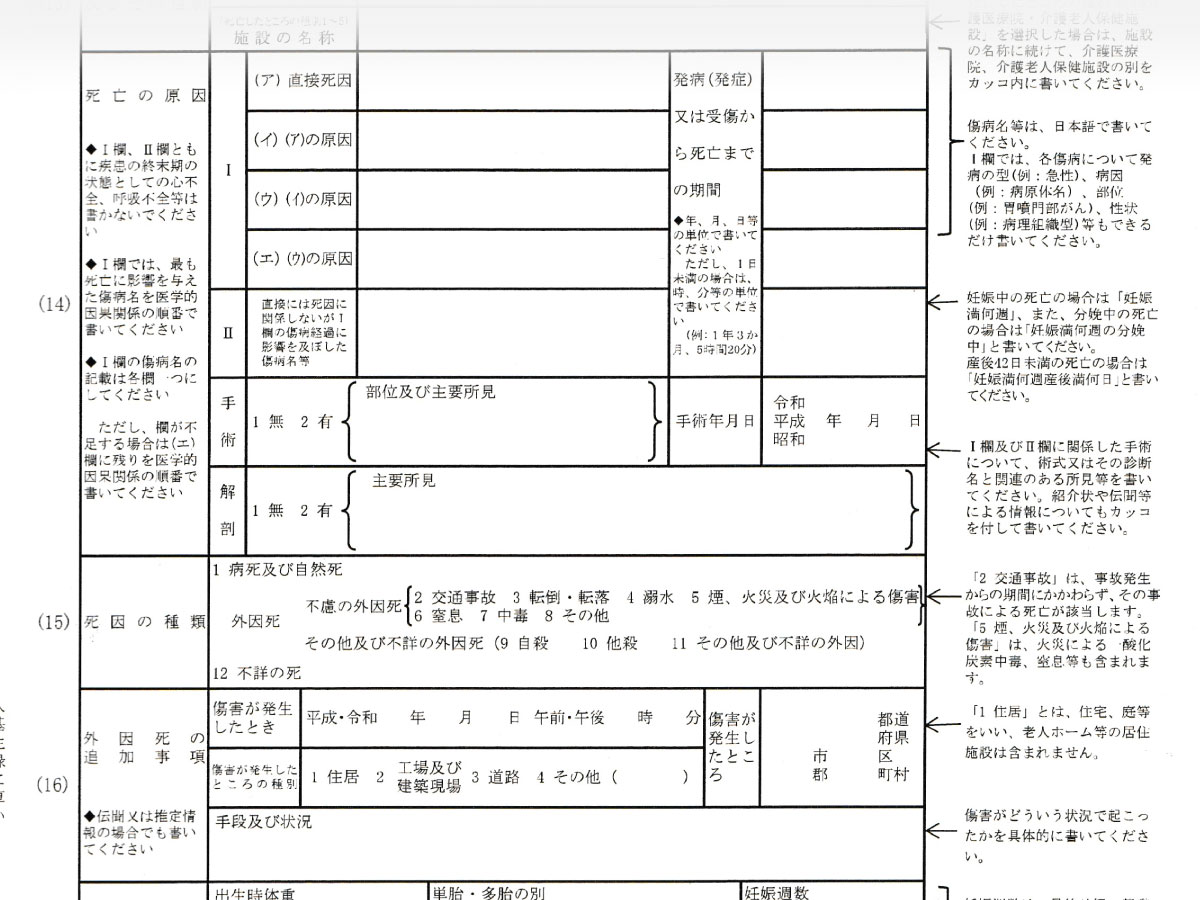

死亡の原因

この死亡の原因欄は上から見ていきます。

最も上のⅠのアが直接の死因で、下にいくにつれて直接の死因の原因は?その原因は?Ⅰのイ、ウ、エとつながっていくわけです。

たとえばコロナウイルス(covid19)が直接の死因であればⅠのアにcovid19と記載されますが、コロナウイルスに罹ったことにより肺炎が悪化して肺炎が直接の死因だった場合はⅠのアには肺炎、その下のⅠのイに肺炎の原因であるcovid19が記載されます。

なおⅠの下のⅡについては直接には死因に関係ないけれど、Ⅰ欄の傷病等の経過に影響を及ぼした傷病名等が記載されます。

さらに下の手術や解剖の欄は「無」または「有」に丸が入れられ、「有」の場合は隣に所見が記載されます。

死因の種類

死亡の原因の下には死因の種類という欄があり、ここはお医者さんが当てはまる番号に丸を付けているはずです。

いわゆる病気で亡くなったという場合は1 病死および自然死となり、孤独死など死因がはっきりしない場合は12 不詳の死に丸が付いていることが多いです。

ちなみに真ん中の外因死ですが、当てはまる項目に丸が付くのは上記と同じですが、自殺により窒息や中毒で死亡した場合は6 窒息や7 中毒などではなく9 自殺となります。

もしも外因死に当てはまる場合はその下の「外因死の追加事項」の欄に詳細情報が記載されます。

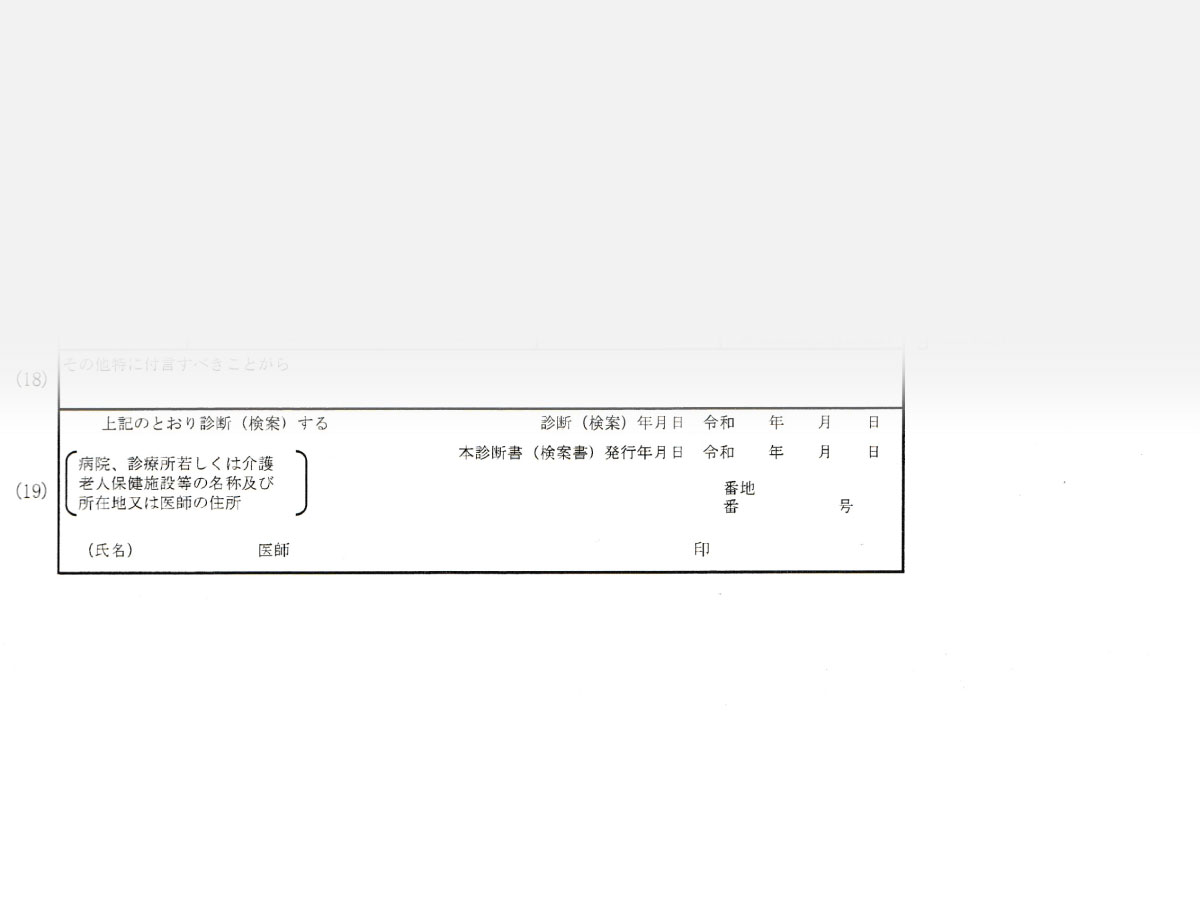

診断(検案)年月日など

いわゆる病院などで亡くなった場合は多くの不要な項目には斜線が引かれていますので、最下部の診断(検案)年月日などを最後に確認しておきましょう。

ここはとても間違いが多いのですが、死亡したときと死亡診断書または死体検案書の発行日のズレがないか確認してください。

病院も色んな患者さんの死亡診断書を出すので、データを使い回すうちに前の患者さんのデータそのままで発行されているケースをよく見ます。

たとえば死亡したときが令和7年4月1日なのに、発行日が令和7年3月20日になっていると明らかに誤りです。

おそらく3月20日に違う方が亡くなって、そのデータをそのまま使っているんでしょう。

この状態だと役所は受理してくれませんし、火葬許可証も発行してくれません。

間違いに気づいたら、すぐに発行した医療機関へ問い合わせてください。